一条“绿色画廊” 带动乡村蝶变

俯瞰揖花村全景,环境优美。何盈 摄

蒲草编织的日常用品款式多样。莫受智

淡海水番石榴果肉清脆、入口甘甜。陈文 摄

“鹅产业”让农户致富喜开颜。通讯员供图

产业旺起来,村民富起来,“百千万工程”正激发农村发展新活力。沿着雷湖快线一路前行,坐落在雷州经开区A园区的国内眼镜龙头企业碧辉眼镜的厂房正在紧锣密鼓做最后的装修工作,预计今年10月底投产;不远处,连片的淡海水石榴迎来了采摘期,不少游客趁着长假来体验摘果+露营的欢乐,奏响了“农文旅”结合的田园交响曲……工业筑基、农业壮大、文旅添劲。如今,沈塘镇致力打造的乡村振兴示范带已初见成效。

今年下半年以来,雷州市以在沈塘镇召开的湛江市“百千万工程”季度现场推进暨半年总结会议为契机,进一步加大工作强度和投入力度,举全市之力,推进乡村振兴示范创建工作。将沈塘镇以高质量打造一条特色鲜明、辐射带动能力强、能够代表雷州乡村振兴发展水平的乡村振兴示范带。

撰文:陈文

示范带,带来什么?

带来了和美如画乡村新景

提质改造新风貌,沈塘镇处处绿意铺底,山水生金,乡村新风扑面而来。

沈塘镇位于雷州市东北部,境内有湛徐高速公路、东雷高速公路、雷湖快线、省道S373线、县道沈陈线等道路横穿而过,优越的交通条件使得雷州经济开发区A区落地于此。一边是厂房耸立,一边是秀美田园,在革命老区沈塘镇后山村,乡村公路蜿蜒延伸,村道巷道整洁,村庄旧貌换新颜,村民生产生活大变样,一幅“远看有乡愁、近看有巧思”的宜居宜业美丽画卷徐徐展开。

68岁的李观生谈起后山村一年来的变化连连称赞:“以前这里下雨一脚泥、天晴就一身灰,现在都变成了平整宽敞的水泥路,路两边进行了绿化美化,还有凉亭提供村民休闲娱乐,住在这里真舒服。”

今年以来,沈塘镇在湛江市财政局驻沈塘镇工作队帮助下,开展乡村风貌提质专项行动,湛江市财政局筹集资金2600多万元推动迈豪、龙道、沈上、沈中、处井、坑仔、黄桐上、黄桐下等8条自然村创建美丽乡村,围绕“拆、规、建、管”的思路,做好整体规划,全力以赴改造村容村貌,扎实开展拆危拆旧、建筑立面改造、“四小园”建设等工作。并带动村民优化环境,让村民居住环境保持干净整洁;美化乡村道路两旁的篱笆栏和旧房墙面,提升乡村人居环境美观度。沈塘镇先后被广东省评为“广东省卫生镇”、湛江市评为“生态文明镇”、雷州市定位为“党建示范镇”。

值得一提的是,在乡村的环境整治上,沈塘镇不是一味追求“拆”,而是因地制宜进行改造改建,坚持“拆旧不补”和“宜建则建、宜耕则耕、宜绿则绿”的原则。

漫步在处井村法治公园,广场平坦开阔,微风轻拂碧波荡漾,处处皆是生机勃勃的画景。但不成想到,在几年前这里还是一片杂草丛生的荒芜土地,自实施乡村振兴战略以来,处井村充分发挥党员的先锋模范作用,推进“三清三拆三整治”工作取得成效。“处井村是革命老区村、水库移民村,一直秉承弘扬无私奉献的传统风尚。在美丽乡村建设中,党员干部积极发挥带头作用,率先拆除自家的危房及残垣断壁,鼓励乡贤反哺家乡。”沈塘镇处井村党支部书记吴月艳介绍:“村民的幸福感、获得感不断提升。外出村民纷纷返村居住置业,常住人口从不足1000人上升到1400多人。”

和美乡村要“面子”也要“里子”。处井村积极探索基层治理新模式,将荒地打造成法治公园之余,还将村里的小凉亭打造为“和事亭”,成为了大家的休闲娱乐、聊天议事、调处纠纷,开展丰富多彩活动的好去处。早在2019年,处井村就上榜2018年广东省“民主法治示范村(社区)”创建单位名单。

“小小的‘和事亭’,解决了我们村民诸多烦心事,成了我们基层治理的一座连心桥。”处井村村民吴某开心地说道。

前不久,村民吴某与其邻居吴某因排污管道发生纠纷,严重影响吴某的生活,同时影响村中人居环境。据了解,他们双方属于亲人,多次协调不下,也不好意思到镇反映。双方约定村干部到“和事亭”里商讨,经过一番调解后,双方各让一步,最终达成书面协议。吴某同意在原有的排水沟中间新建一座污水沙井,并沿着吴某杂物间内围墙边新铺设一条30厘米排污管作为排水用途。村委会出资买这一条约7米长、30厘米宽的排污管道并建设。不仅调解事情,还修了亲情。

沈塘镇综治办工作人员庄恒说道:“村里很难避免这种生活上的小纠纷。在过去,想要调解矛盾要请村民们来办公室来开会商讨,不仅召集慢,村民们也拘束、不敢说话,现在就在家门口的凉亭里,大家像拉家常一样说说自己的想法,把不满都放上台面说,共同协商解决。”

为继续深化美丽乡村建设,沈塘镇开展“光明行动”,实现镇通村委路灯全覆盖;投入资金建设污水处理池,完成农村污水治理29条自然村;建设平余村、揖花村、桥头村、沈塘村农用灌溉水井工程等。

乡村美,美在哪里?

美好生活产业融合致富有方

乡村振兴示范带,不仅仅追求外在“美”,应是以美丽乡村为载体按照“充分挖掘乡村多元价值,从建设美丽乡村向运营美丽乡村转变,促进美丽生态向美丽经济转化,合力打造美好生活”的工作目标来打造。

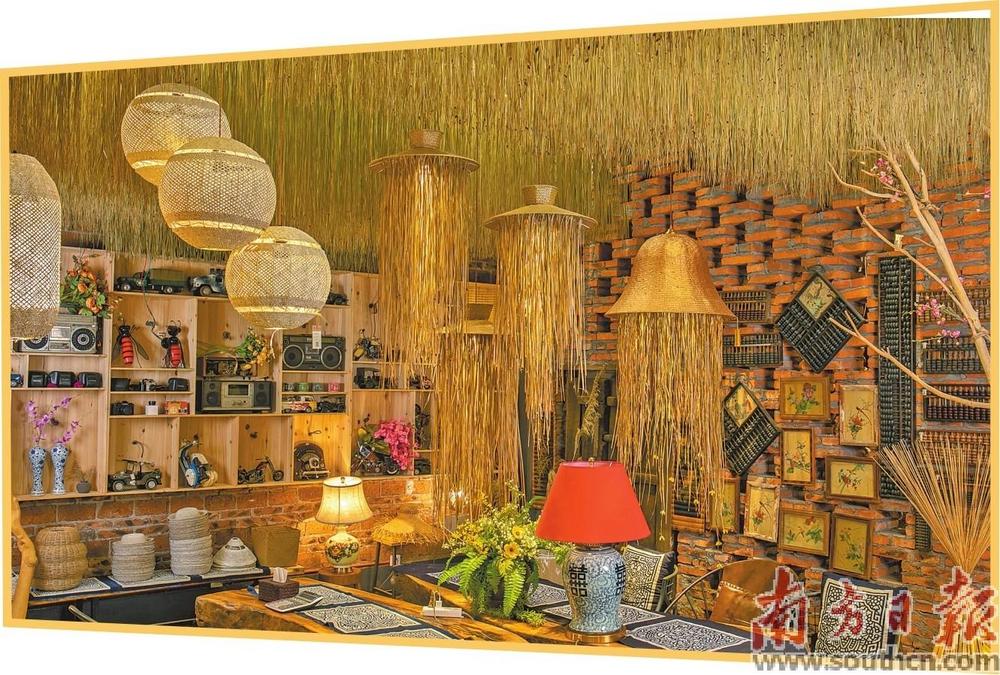

初秋微凉,村民在广场上一边乘凉一边编制蒲草工艺品,时有笑声传来。雷州属于温暖湿润的亚热带海洋性季风气候,非常适合草本性植物蒲草的生长,勤劳的雷州人民用灵巧的双手把蒲草编织成各式各样的日常用品,由于沈塘镇蒲草种植历史悠久,被誉为“蒲草之乡”。

别看小小蒲草不起眼,在当地可是织造起了村民的“致富路”。随着手工制品得到重视,作为第四批广东省省级非物质文化遗产的雷州蒲织逐渐得到了关注,伴随样式创新,这一不能被机器替代的织造工艺再次获得瞩目。

2022年沈塘镇与广东华蒲灯饰有限公司签订合作协议,联合打造蒲草文化产业基地。目前,该基地已投入使用,实行“企业+农户”模式运作,集蒲织品设计、生产、加工、销售于一体,开发出一系列以天然植物纤维为主要材料的灯饰工艺品,并通过“互联网+”销往欧美和日本市场,年产值2000多万元。基地提供直接就业岗位60个,辐射解决周边1000余名群众及残疾人就业问题。带动揖花村、平余村、南边村、大周村等蒲织主要产业村落联动发展,形成规模化“生产—加工—销售”体系,目前该镇蒲草种植面积达700亩,从事蒲草编织的人数达1.5万人,占全镇总人口的40%。

蒲草产业的蓬勃发展,是沈塘镇全面推进乡村振兴的一个缩影。在沈塘镇,越来越多的村子靠着因地制宜发展特色产业走上了致富道路。近年来,沈塘镇坚持把培育富民产业作为全面推进“百千万工程”的重要抓手,不断盘活地方闲置资源。

秋风起,吃腊味。中秋节刚过,雷州人的入秋仪式感从味蕾开始,在沈塘镇揖花村,揖花食品有限公司里,公司负责人赵大琼和工人切肉、清洗、腌制、装灌……一片忙碌的景象。“中秋节前已经把我们准备好的存货都卖光了,现在就要开始准备春节的腊肠腊味。”赵大琼说道。据赵大琼介绍,凭借着过硬的产品质量,公司生产的产品往往不愁卖,多是订单式作业,这几年腊味年产量达到六七万斤。腊味产业为村民提供了不少家门口就业的机会。

就是这样一个又一个产业,绘制出一个又一个致富梦。揖花村通过发展反季节狮头鹅养殖产业,年销售20多万只肉鹅,每年可带动村内务工800到1000人次,年产值1200万元;在茂莲村淡海水石榴产业投资600万元,目前种植面积600多亩,每年可带动村内务工7000到1万人次……

擦亮乡村振兴品牌,农业发展“向新而生”。在湛江房博会期间,湛江市财政局驻沈塘镇工作队组织宣传推介四季茂莲石榴、揖花村蒲织等沈塘特色农产品,帮助企业进一步打响品牌知名度,拓宽产品销路。

“保持资金投入、加大配套政策支持力度,持续壮大富民产业,打造特色品牌,推动现代农业绿色化、科技化、产业化发展,不断拓宽农民增收渠道,为全面推进乡村振兴注入强劲动力。”袁振波说道。

产业兴,如何长旺?

探寻特色产业兴旺新路径

乡村要振兴,产业必振兴,产业兴旺是解决乡村发展问题的前提。但同时也要认识到,乡村振兴是一个长期过程,需久久为功,积极延伸和拓展农业产业链,培育发展农村新产业、新业态,成了重中之重。

在沈塘镇茂莲村,淡海水石榴走出了属于自己的长旺新路径。岭南佳果,闻名四方,但可以飘香四季的单一水果种类少之又少,番石榴就是其中的佼佼者。走进茂莲村,成片的淡海水番石榴树映入眼帘,游客们在果园内露营摘果,这种“农文旅”结合的模式是在原有特色产业的基础上继续深挖深层价值,以“农业+文化+旅游”拓宽了兴旺的道路。

除此之外,特色产业发展若没有形成品牌优势,没有建立长效机制,那必将会导致前功尽弃,无法持续发展。

据介绍,雷州农业品牌存量达52个,其中“沈塘牌”“雷琼牌”两个狮头鹅品牌正在不断擦亮,还有平余村青枣、塘边村淮山等一批传统特色产业品牌形成百花齐放的好局面。

近年来,雷州各地以特色产业都开创了特色农产品品牌,一大批以前用来寄托乡愁的“土特产”,培育成为了叫得响、卖得旺的“香饽饽”,成为地方乡村振兴的“金名片”。

兴特色产业,活一片经济,富一方群众。走好质量兴农、品牌强农之路,推动特色产业落地生根、开花结果,让“土特产”持续兴旺。

为奋力推动雷州市“百千万工程”,雷州定期举办“锚定百千万 争当排头兵”乡村振兴示范创建现场比学活动,促使各镇(街)以乡村振兴示范村建设为重点,通过成绩展示提振信心、树起标杆,在竞标争先、赛龙夺锦中查找不足、补齐短板,以期达到以练促学、以练促进的目的,建成一批有特色、有影响,可复制、可推广的建设亮点。

特写

茂莲村:

农文旅“融”出乡村好风景

在“双节”的加持下,8天的“超级黄金周”的热力扑面而来。节假日的规划多以中短途游玩为主,扩展了乡村旅游的市场空间。

茂莲村,城郊联接,距离雷州市区不到10公里。位于沈塘镇茂莲村附近的600多亩淡海水番石榴基地,凭借着优良品质、四季挂果的经济特点和独特乡村景观,吸引了众多游客前来游览观光,成为当地乡村游“打卡”新景点。

这片淡海水番石榴种植基地位于雷州半岛通明河中下游,海水与淡水在此交融,土壤肥沃,地里产出的果实不酸不涩,尝起来具有清甜爽口的别致风味。

在早期,茂莲村一直以来都有种植番石榴的传统,在2016年,茂莲四季海水番石榴产业园负责人曾沂友投资600万元成立了“一村一品”四季石榴产业基地,通过利用撂荒地进行大规模种植碱性珍珠番石榴。目前种植面积600多亩,每年亩产约4000斤,平均年收益600万元,占茂莲村农业种植总收入比例27.7%。同时,村民还可以参与种植园果苗种植、果实套袋和采摘等工作,实现家门口就业提升收入,每年可带动村内务工7000到1万人次。

随着“百千万工程”不断地推进,淡海水番石榴在产业发展上采用了统筹“一盘棋”的做法,产业基地借助采摘体验活动,以“吃、住、行、游、乐、购”等深度体验,先后建设了露营地、摘果园等片区,着力打造农文旅模式。

游客在此不仅可以品尝到清甜的淡海水番石榴,还可以品尝到由番石榴叶、番石榴干冲泡而成的茶水。曾沂友向笔者介绍,为了淡海水番石榴品相好,在种植期间会把“劣果”剪掉,把养分充分留给“良果”,每年会产生约30万斤小番石榴。

为了使“劣果”能“变废为宝”,产业园与广东海洋大学共同研发了番石榴叶茶、番石榴片保健产品。番石榴叶具有燥湿健脾、清热解毒之功效,特别适合游客消暑清热。

“接下来,我们还会继续打造茂德公鱼乐营、星光房等一系列文农旅融合项目,在乡村原有的基础上做创新,挖掘乡村的深层价值。”曾沂友说。

样本

揖花村:

反季节养狮头鹅 致富路上“向天歌”

“嘎!嘎!嘎!”尚未走进养殖基地,已听到鹅声此起彼伏,数千只狮头鹅欢快戏水觅食。揖花村位于通明河与南渡河两大水域之间,水草充足,是家禽养殖的天然场所。

众所周知,鹅具有季节性产蛋、就巢性较强等繁殖特性,每年4月至10月为鹅的非繁殖季节,夏季的鹅苗价比冬季高出几倍甚至10多倍。揖花村村民陈庆伟正是瞄准市场这一空档期,通过反季节养殖,将一只成本价不足40元的鹅苗卖到60元,并带动周边上百农户加入养鹅行业,年收益近千万元。

陈庆伟早年在外地做化工生意。有一次,他回老家时发现雷州地区有养鹅吃鹅的习俗,村民养鹅不少,但经济效益却难以提高。2009年,他回到村里组织30名农民成立沈昌农牧专业合作社,通过与广东海洋大学、华南农业大学等高校进行产学研合作,攻克黑狮头鹅反季节种苗繁育技术难关,开展反季节育种。黑狮头鹅反季节种苗繁育基是广东省家禽种点养殖场,占地300多亩,集经济作物试验田、牧草种植地、淡水养殖于一体。现在,揖花村及周边养殖黑狮头鹅、商品鹅的农户有100多户,基地提供种苗、技术。

当前,沈昌农牧专业合作社通过与省农科院、广东海大合作,打造出“沈塘牌”“雷琼牌”两个狮头鹅品牌,现有近万只种鹅,打造出从狮头鹅苗培育到商品鹅销售的完整产业链。在2020年,狮头鹅反季节种苗成为了揖花村的“一村一品”项目,自“一村一品”项目实施后,鹅苗出栏可达25万只。

下一步,沈塘镇将以揖花村作为“鹅”经济的示范点,大力扶持种殖养殖规模化发展,创新特色品牌,打造“养殖+加工+销售”全产业链,让“鹅产业”在乡村振兴的路上“引颈高歌”。