“全国视角”聚焦雷州赋能古老名城

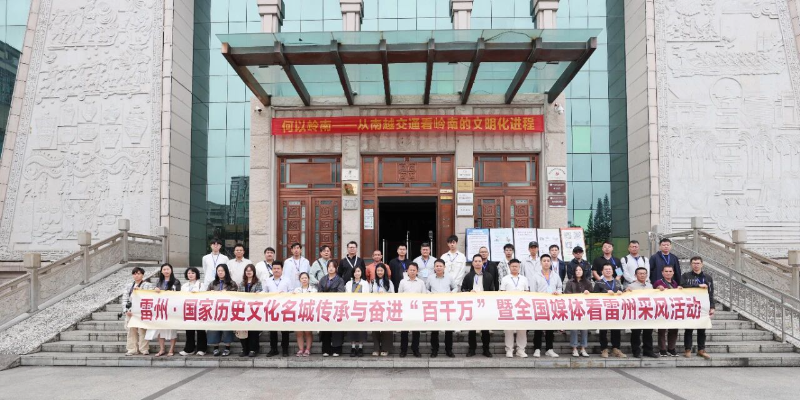

10月22日,“雷州·国家历史文化名城传承与奋进‘百千万工程’暨全国媒体看雷州采风活动”开启了首站旅程。来自全国各地30多家媒体的记者们,兴致勃勃走进国家历史文化名城雷州采风,以“全国视角”聚焦雷州赋能古老名城。“看雷州”首站收获满满,大家探访岭南文博一枝花、追寻雷祖陈文玉的故事、体验南派美食的魅力、感受国家级湿地公司的生态美、解读举人村的成名秘诀、仰望陈瑸“清廉卓绝”事迹……人人感叹大开眼界纷纷表示不虚此行。

观赏“岭南文博一枝花”之“历史美”

“雷州石狗,像貌各异、形态不一、林林总总,确实名不虚传!”当天上午,全国30多家媒体记者们首先聚集雷州市博物馆,参观了该馆的大厅展厅、历史沿革、石狗奇观等景点,对该馆独具地方民俗文化特色的各类展品赞不绝口,特别是对馆内造型千姿百态、形神各异、栩栩如生的石狗雕刻给予高度评价。

雷州市博物馆成立于1983年,1986年7月建成开放,旧址位于雷州城三元塔公园内。新馆建于2009年,位于雷城西湖大道,占地面积6180平方米,建筑面积10821.60平方米,是一座综合性博物馆,为雷州市标志性建筑物,居广东省县级博物馆前列,被誉为“岭南文博一枝花”。该馆是集收藏、展示、研究、教育、服务、交流为一体的现代化大型综合性的国家二级博物馆。馆藏文物达7400多件,其中国家一级文物17件,二级文物147件,三级文物464件。

雷州市博物馆之行,大家一边参观该馆的大水缸、魁星赞石碑、“金玉满堂”荷叶盖罐、石狗王、“天南重地”木匾等古文物,一边听取介绍,纷纷表示好像穿越了时光隧道,与远古的雷州人民邂逅领略了“古典历史美”。中山日报的李红表示自己对历史文化很感兴趣,认为雷州与中山相比有自己优秀的方面,特别是历史文化保护这点做得很好,她盛赞雷州石狗雕刻艺术是雷州半岛上的一朵艺术奇葩,独具地方民俗文化特色在全国绝无仅有,是珍贵的文化艺术遗产。

零距离倾听雷祖神奇美丽传说

雷祖祠,1996年11月20日被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,位于雷州城西南五里之英傍山,依山傍水.风景秀丽,称“雷岗耸异”,为雷阳八景之一。也是广东省的地方民间信仰之一。该祠始建于唐贞观十六年(公元642年),是纪念唐代雷州首任刺史陈文玉(雷祖)的祠堂。祖祠历史悠久,祠内文物十分丰富,有千年石人、乾隆御赐匾额及历代碑刻30余通。历代显宦名流,骚人墨客,游览之余无不留下感人的诗篇。寇准有诗,东坡有赋,丁谓作记,车钢题碑,这些诗赋碑刻历尽人世沧桑至今尚珍藏于洞内,堪称祖国文物之瑰宝。

当天的雷祖祠之旅,远看依山而建的建筑群,近观错落有致,气势恢宏的正殿、后殿、钟鼓楼等,媒体记者们无不为这座素有“岭南第一祠”之美誉的古祠所称奇。纷纷认为这是雷州半岛最具代表性的古建筑之一,在听到导游说起雷祖祠的兴建与雷祖陈文玉密切相关,都更加专注去探寻了解有关雷祖陈文玉的一段神奇美丽的传说:相传,雷州首任刺史陈文玉长大后勤奋好学又聪颖过人,被向唐王朝推荐得以任命为合州刺史。因其勤政爱民、造福一方,深受百姓爱戴。在陈文玉逝世后,被封为“雷祖”,掌管雷州风雨,庇佑百姓平安。为了纪念这位为民造福的“雷祖”,当地百姓便修建了雷祖祠,并将其奉为神明,世代祭祀。

媒体记者们认为,雷祖祠不仅是一座宗教建筑,更是一座承载着雷州历史文化、民俗风情和建筑艺术的宝库。《黄石日报》陈露记者评价,雷祖祠的兴建,不仅体现了雷州人民对陈文玉的敬仰之情,也反映了雷州人民对风调雨顺、国泰民安的美好祈愿。她表示感谢缘分才遇见了雷州历史文化,通过雷州石狗、雷祖祠等文物,让人对雷州深厚的历史文化底蕴有了更加深刻的认识和了解,她表示期待下次有机会再来做客。

“南派食品”打进东南亚市场

雷州半岛素有“亚热带水果之都”的美誉,农产品加工公司具有先天的地理条件及生产基地优势。走进位于英利镇的广东南派食品有限公司,全国各地媒体的记者们纷纷举起长枪短炮“咔嚓”不停。只见在标准化车间里,200多名工人正加工菠萝,呈现一派繁忙景象,连空气都是菠萝甜蜜的味道。

南派食品以“公司+基地+合作社+农户”的发展模式,带动菠萝合作社、龙头企业、家庭农场等新型经济主体和农户经济发展。同时,积极与中国热带农业科学院、广东省农业科学院共建菠萝技术研究中心合作,承担4项省、市科技计划项目,在提升生产原料品质的同时,不断将新理念、新技术、新模式引入到农业生产、加工、销售过程中。

现场媒体记者们了解到,南派食品已通过技术培训、技术指导等方式带动2845名农户转变思路,开展机械化、自动化、标准化的农业种植管理模式,切实把控好材料源头品质;同时,开发出鲜切小菠萝、鲜榨果汁、水果果馅、速冻原汁、速冻果块果粒等10条生产线及HPP鲜果压榨技术,具备年加工南方水果5万吨的能力,年总产值可达3亿元,下一步计划打开东南亚市场,大家给予充分肯定,现场纷纷定格生产车间各个生产过程,以不同视角传递“南派食品”之美。

镜头文字捕捉调风生态美人文美

当天“看雷州”活动的“调风站”,全国各家媒体的记者用镜头与文字捕捉调风的生态之美与人文之韵。

在九龙山红树林国家湿地公园,连片的红树林随风摇曳,潮起潮落间尽显生机。记者们沿着栈道缓缓前行,近距离观察红树根系的奇特形态,聆听鸟鸣与潮声交织的自然乐章,不时驻足拍摄记录这份“海上森林”的独特魅力,纷纷感叹调风镇对生态资源的精心守护。而坐落于湿地旁的九龙山宝林禅寺,更添一份禅意与静谧。记者们走进古寺,看飞檐翘角映衬蓝天白云,听钟声轻荡融入自然声响,纷纷感慨这里“生态与禅意共生”的独特氛围,手中镜头不停记录这份难得的清净与祥和。

随后,采风团来到调铭村古村落。青石板路蜿蜒延伸,明清时期的古民居错落有致,斑驳的墙体诉说着岁月故事。媒体记者们走进古宅深处,与老村长交流村落历史,探寻传统民俗文化,试图通过细节挖掘调铭村在历史传承与乡村振兴中的独特路径,让古村落的文化底蕴被更多人看见。

此次全国媒体采风活动,为调风镇搭建了展示形象的重要平台。借助媒体的传播力量,九龙山红树林的生态之美、调铭古村的人文之韵将走出雷州,让更多人认识调风、了解调风,为调风镇推进“百千万工程”、擦亮文旅名片注入新动能。

广州日报罗树品说:今天的雷州之行太有意义了!九龙山的生态静谧、调铭村的古村肌理,刚好串联起雷州“自然+人文+精神”的核心底蕴——作为广东四大文化之一的雷州文化,果然名不虚传!民情风俗上,能感受到雷州人对传统的坚守:古村落里的老建筑保留着原生格局。

经济发展方面,个人觉得雷州的文旅潜力还能再挖:比如把调铭村的古村落资源和九龙山的生态资源串联起来,设计“文化+生态”一日游线路,吸引更多游客,既带动当地增收,又能让雷州文化被更多人知道。还有,今天的参观收获满满,也期待雷州能在保护文化根脉的同时,把特色资源转化为发展优势。

《河源日报》谭绍丁告诉记者:“我觉得雷州是一个很有文化底蕴的地方,寇准、苏轼、苏辙等历史名人在这里留下了难以磨灭的足迹与文脉;而且这里的人敬祖崇文、重教尚义,像我们去过的举人村,一个小小的村,竟然出了七个举人,没有浓厚的崇文氛围,这种现象几乎不可能出现,所以雷州文化之所以能与广府文化、潮汕文化、客家文化并列为‘岭南四大文化’,与这里良好的历史传承是密不可分的。”

崇左融媒宋东介绍,今天参观了九龙山、调铭村,感受到了九龙山的山水格局很有灵气,火山岩与寺庙建筑相得益彰,自然与人文的和谐共生。这么多的旅游资源不仅是历史的见证,更是未来发展的独特优势。

《东莞日报》陈栋总结,今天走的这条路线,是一场非常精彩的雷州文化体验之旅,雷州的历史文化底蕴深厚,也呈现多元融合的特点。它既有古朴的俚僚文化底色,又深受中原文化、闽南移民文化的影响,独特的自然地理环境,形成既有岭南文化共性、又极具地方文化风貌。雷州是一本厚重而精彩的书,今天的参观只是翻开了其中几页。未来的发展,在于如何更好地讲好雷州故事,把从管理文物转向运营文化,让静态的历史通过现代创意和深度体验,让当代人的情感产生共鸣。通过多媒体手段,形成“文化+媒体”的传播矩阵,与影视、短视频平台合作,拍摄《穿越百年的清官——陈瑸》、《调铭村:石头会说话》等微纪录片或系列短视频,用现代视听语言讲述古老故事,引爆网络关注。

定格“清廉打卡点”南田村

在粤西大地的广阔舞台上,廉洁文化遗产与乡土文明紧密相连,共同编织出一幅幅生动的历史画卷。雷州市附城镇南田村,先贤的故事被传唱至今,他们的精神成为乡风民俗和家风家教的宝贵财富。南田村因为出了一个陈瑸,不仅是一个有着丰富历史文化的地方,同时是廉洁文化的代表,让这片乡土日渐成为网红“清廉打卡”点。当天“看雷州”活动最后的“附城站”,记者们特地至此定格打卡。

陈瑸(1656年-1718年),字文焕、号眉川,中国清代官吏。其虽然出身寒微,但颖异好学,累官福建巡抚,为封疆大吏。陈瑸一生“知谋国而不知营家,知恤民而不知爱身”。为官二十年,陈瑸把节省下的养廉银捐回家乡修建海堤,使堤内百姓安居乐业,而他的简陋故居却在风雨中坍塌。

在网红“清廉打卡点”,大家参观了陈瑸纪念馆和陈瑸史迹陈列馆等景点,了解到陈瑸逝后,百姓感其恩泽,仰其廉洁高风,盐工率先捐资,各家各户捐赠砖木和瓦片在原址上重修成砖瓦房。2004年春,再次修葺。如今,清端园不仅是湛江市纪委和雷州市纪委共同打造的湛江市反腐倡廉教育基地,还于2015年被评为爱国主义教育基地等,记者们纷纷盛赞其高风亮节。

媒体记者认为,在保护的前提下进行创新性利用,雷州的文化旅游必将焕发新的活力。陈瑸纪念馆的清廉文脉,陈瑸“清廉为民”的事迹至今被当地人传颂,连沿途可能遇到的雷州方言、特色小吃,都透着浓浓的烟火气和文化辨识度。

陈瑸纪念馆可以增加互动体验(比如清廉主题研学),同时这里的廉政文化也有很好的历史基础,觉得雷州可以好好利用这种厚重的廉政文化,打造省级甚至国家级廉政文化标杆。从古村的布局到清官陈瑸的故事,能感受到这里崇文重教、朴实坚韧的民风。

记者:黄华实 莫受智